Freundinnen für ein Künstlerleben

Mitglieder im Verein heimischer Künstler Klosterneuburgs,

ein kurzer Abriss der Geschichte des Vereins und ihre

Biografien und Exlibris

von Ursula Müksch

Die Künstlerinnen im Verein Heimischer Künstler Klosterneuburgs (in der Folge als VHKK bezeichnet) waren immer vollwertige Mitglieder, sobald sie in den Verein aufgenommen wurden. Dies war für die damalige Zeit außergewöhnlich, denn die Ressentiments gegen kunstausübende Frauen waren enorm hoch und besonders in Wien von einer ideologischen Verblendung, die ihresgleichen suchte. Noch in den späten 60er Jahren waren eindeutig geschlechtsspezifische Kritiken zu lesen. Darüber konnte auch nicht die Anerkennung einzelner herausragender Künstlerinnen, wie z. B. von Tina Blau-Lang (1845-1916), hinwegtäuschen.

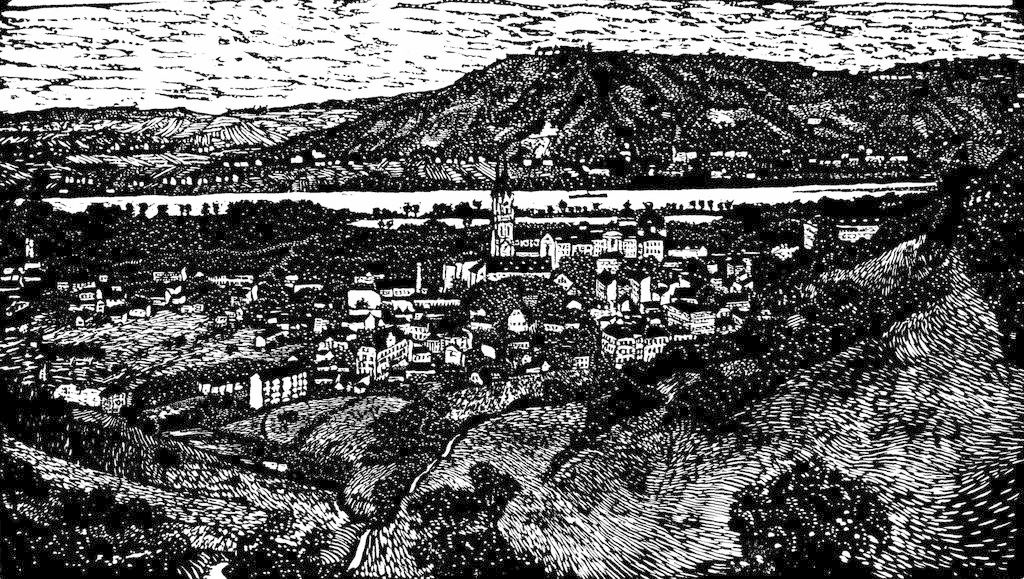

Abb. 1 Emma Bormann: Klosterneuburg, Holzschnitt, 22 x 40cm, beschriftet und handsigniert, Privatbesitz

Diese bekannte und sehr geschätzte Landschaftsmalerin war neben Rosa Mayreder (1858-1938) eine der aktiven Persönlichkeiten um die Jahrhundertwende, welche es einer großen Zahl von Mädchen ermöglichte, ihren Traum von einer künstlerischen Ausbildung zu verwirklichen. Beide wirkten maßgeblich an der Gründung der Kunstschule für Mädchen und Frauen in Wien mit, die Adalbert Seligmann 1897 vornahm und die das große Vakuum der Ausbildungsmöglichkeiten für das weibliche Geschlecht einigermaßen füllte. An dieser Schule unterrichteten neben Tina Blau unter anderen auch Adolf Boehm (1861-1927), Gründungsmitglied des VHKK. Viele Künstlerinnen, die später dem Verein angehörten oder bei ihm ausstellten, erhielten ihre Ausbildung an dieser Institution. Diese Schule wurde später in die Frauenakademie umgewandelt. Eine der ersten Studentinnen war die Klosterneuburgerin Franziska Wilfer-Horst (1892–1970), Tochter von Franz Horst (1862–1950), Maler, Gründungsmitglied und langjähriger Präsident des VHKK.

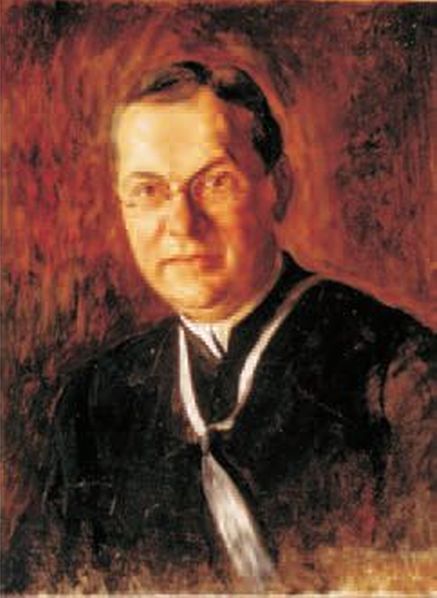

Abb. 2 Clementine Alberdingk,

Portrait Dr. Wolfgang Pauker,

can. reg. Stift Klosterneuburg

1913,öl auf Holz, 60 x 42cm

Stadtmuseum Klosterneuburg

Die dritte, für Mädchen zugängigen Bildungsanstalt in Wien, war die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Diese wurde ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts, 1884, gegründet, und bot für viele spätere Mitglieder des VHKK, beiderlei Geschlechts, die grundlegende Ausbildung für die weitere künstlerische Laufbahn, so auch für unsere beiden Künstlerinnen. An dieser Institution unterrichteten ebenso hervorragende Künstler, darunter auch Mitglieder des VHKK wie Max Frey (1874–1944), Igo Pötsch 1884–1943) und Anton Josef Storch-Alberti (1892–1976). Die beiden unbestrittenen Größen der grafischen Kunst, Ludwig Michalek (1859–1942) und Alfred Cossmann (1870–1951), ebenfalls dem Lehrkörper der „grafischen“, wie sie heute genannt wird, angehörig, brachten unseren beiden Klosterneuburger Künstlerinnen, Emma Bormann und Tini Alberdingk, die Leichtigkeit des Umganges mit den grafischen Werkzeugen und den grafischen Techniken bei.

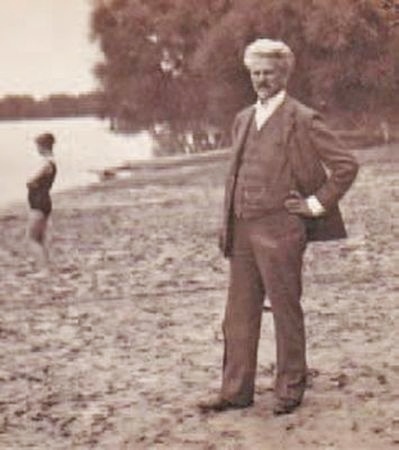

Abb. 3 Prof. Franz Rumpler

im Klosterneuburger Strandbad

um 1920, Fotografie, Privatbesitz

In beiden Familien fanden sich bildende Künstlerinnen unter den Vorfahren. Im Hause Bormann waren die beiden Tanten mütterlicherseits von Emma bildnerisch tätig, im Hause Alberdingk einige Generationen zuvor Antoinette Alberdingk, vereh. Cuypers, die im Atelier ihres Gatten Entwurfszeichnerin war, heute würde man sie wahrscheinlich als Designerin bezeichnen. Die hohe Kunst des Porträtierens aber, wie sie Tini erlangte, ist sicher auf Franz Rumpler zurückzuführen, sowie die perfekte grafische Gestaltung von Emma Bormann auf Michalek und Cossmann. Die drei Professoren, Franz Rumpler, Adolf Boehm und Wolfgang Pauker waren überaus prägende Gründungsmitglieder des VHKK. Ihre Tätigkeit an den oben erwähnten Lehranstalten, der freie, vielfältige und ungezwungene Zugang zur Kunst, mag vielleicht mit ein Grund dafür gewesen sein, dass eine Geschlechterbeschränkung im VHKK niemals in Frage kam.

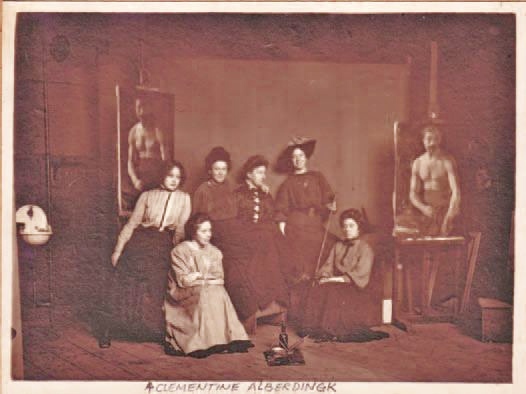

Abb. 4 Tini Alberdingk in der Malschule Hohenberger Fotografie um 1906-08, Privatbesitz

Über den kunstsinnigen Chorherren Pauker bestand die überaus wichtige und für lange Zeit unentbehrliche Verbindung zum Stift Klosterneuburg, das den Künstlern großzügig Heimstatt gewährte. Die Ausstellungen des VHKK im Marmorsaal des Stift Klosterneuburg waren gesellschaftliche und künstlerische Ereignisse, die nicht nur von den Klosterneuburgern gerne angenommen wurden. Auch die Wiener wanderten nach Klosterneuburg und viele Kunstbegeisterte aus anderen Ländern kamen, wie in der Stiftschronik immer wieder stolz vermerkt wurde.

Abb. 5 Franz Rumpler:

Clementine Alberdingk, beim Malen,

Fotografie nach dem ölbild aus 1912,

Privatbesitz

Das Gründungsdatum des VHKK ist bis heute nicht eindeutig nachgewiesen, allen Quellen zu Folge ist das Jahr 1909 am ehesten anzunehmen. Das Ende des Vereins, die freiwillige Auflösung, fand am 30. Juni 1961 statt. Die wahrscheinlich 42-jährige Vereinsgeschichte mit 35 Kunstausstellungen weist Höhen und Tiefen entsprechend dem kulturpolitischen Geschehen auf. So gelangen trotz bescheidener Mittel auch in der Zwischenkriegszeit erfolgreiche Ausstellungen. Unter dem Naziregime erfolgte die Zwangsauflösung des VHKK und Integrierung in die Kameradschaft bildender Künstler Groß-Wien-Nord (Klosterneuburg). Noch 1945, nach dem Ende des II. Weltkriegs wurde sofort die alte Namensgebung wiederhergestellt. Die tiefen Wunden, die der Nationalsozialismus verursachte, psychisch und physisch, hielt der Kriegstod auch seine Ernte unter den Künstlern, hatten ihre Auswirkungen auf das Vereinsleben. Nach dem Tod der beiden Galionsfiguren des Vereins, den Malern Franz Horst und Ludwig Karl Strauch in den Jahren 1950 und 1959, fehlte eine starke integrierende Persönlichkeit, die beides, Einigung und Erneuerung, bewirken konnte. Mit der endgültigen Auflösung am 30. Juni 1961, die man der angedachten Umbenennung des Vereins und Umbildung der Vereins-Statuten freiwillig vorzog, wurde die überaus erfolgreiche und abwechslungsreiche Vereinsgeschichte des VHKK beendet. Der 1961 gegründete Künstlerbund in Klosterneuburg, heute Klosterneuburger Künstlerbund, trat zwar das Erbe des VHKK an, konnte aber nie wirklich an die große Tradition des VHKK anknüpfen.

Clementine Alberdingk stellte erstmals in der II. Kunstausstellung 1911 aus, Emma Bormann erstmals in der VII. Kunstausstellung des VHKK 1922. Dieser große zeitliche Abstand von elf Jahren hängt wahrscheinlich mit der erst 1920 von Emma eindeutig getroffenen Entscheidung, sich ausschließlich der bildenden Kunst zu widmen, zusammen. Die erste gemeinsame Ausstellungsbeteiligung der beiden Freundinnen im VHKK fand erst 1924, bei der IX. Kunstausstellung, statt. Mit ihrem Domizilwechsel 1930 nach Holland beendete Tini ihre Ausstellungstätigkeit bei der XIII. Ausstellung 1929, Emma bereits bei der XII. Ausstellung 1928, obwohl sie erst 1939 das Land verließ. Ihre ausgeprägte Reisetätigkeit, die Lehrverpflichtung an der Universität Wien, die inzwischen auf vier Köpfe angewachsene Familie und ihre unermüdliche künstlerische Tätigkeit ließen wenig Zeit für Ausstellungen zu.

* Lesen Sie auch Clementine Alberdingk und Emma Bormann unter Bedeutende Klosterneuburger.

* Sehen Sie ebenso in der Bildergalerie die Fotos zur Präsentation des Themas mit Dr. Ursula Müksch.